Задача этого выпуска Доклада - переход от общих рекомендаций по приоритетам инновационной политики, сформулированных в Докладе-2015, к разработке конкретных мер, способных ускорить технологическое развитие страны.

За 2015-2016 гг. в России произошло улучшение инновационной среды, однако инновационная активность не увеличилась.

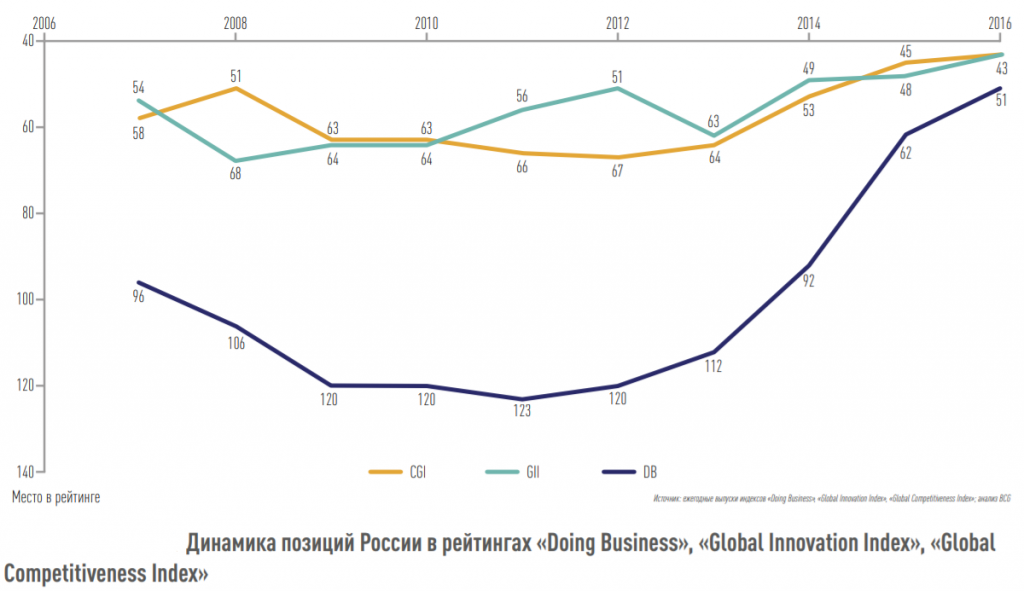

Улучшились позиции России в рейтингах «Global Innovation Index» (рост с 48-го до 43-го места) и «Global Competitiveness Index» (с 45-го до 43-го места), также наблюдается сокращение отставания России от стран-лидеров инноваций по 12 из 41 показателя панели управления, относящихся к инновационной среде (в то время как ухудшились только пять). При этом мы наблюдаем разнонаправленную динамику инновационной активности без явного позитивного тренда: по ряду показателей наблюдается рост: государственный спрос на инновационную продукцию, расходы на НИОКР в бюджетном секторе, исследовательская кооперация; однако другие ключевые показатели демонстрируют снижение: патентная активность, расходы на НИОКР, количество инновационных компаний.

Ключевая причина — государственные инициативы были направлены на области, воздействие на которые дает либо отложенный (наука, образование, инновационная среда), либо ограниченный эффект в условиях разомкнутой инновационной системы (стартапы, венчурные инвестиции).

Ключевым источником быстрых и значимых побед в развитии инноваций должен стать крупный бизнес. Усилия по инноватизации крупного бизнеса должны дополнить и создать синергетический эффект с уже проводимыми инициативами. Зрелый бизнес создает основной спрос на инновации, тем самым активизируя другие каналы создания инноваций: венчурные инвестиции и изобретательскую активность. Также фокус на крупные компании позволит напрямую воздействовать на большую часть экономики:

доля крупных компаний в России — 79% против 42% в среднем в сопоставимых странах. При этом государство имеет прямые рычаги влияния на крупный бизнес, учитывая его высокую долю в крупных компаниях (81% в топ-10 крупнейших компаний).

Крупные компании сегодня не реализуют потенциал инновационного развития и демонстрируют низкую инновационную активность, теряя конкурентные позиции. В ряде отраслей уровень расходов на НИОКР и количество регистрируемых патентов существенно ниже иностранных компаний, а средняя цитируемость патентов близка к нулю. Это приводит к потере конкурентных позиций: например, доля отечественных самолетов в парке Аэрофлота упала с 75% в 2000 г. до 11% в 2015 г.; в нефтегазовом секторе отсутствие инноваций согласно прогнозам Минэнерго России приведет к падению добычи нефти на 6% уже в 2025 г. При этом возможности для развития инноваций существуют уже в краткосрочной перспективе: например, в автомобилестроении технологии для «подключенного автомобиля»; в нефтегазовом секторе — разработка некапиталоемких инновационных продуктов, например, в области геофизики.

Барьеры для инноваций существуют как внутри рупных компаний и поставщиков, так и со стороны регулирования и рынков.

В крупных компаниях вследствие короткого горизонта планирования руководство не продвигает инновационную повестку. При этом низкая инновационная активность в течение долгого времени приводит к отсутствию в компаниях компетенций и процессов, необходимых для внедрения инноваций.

Для инновационного развития поставщиков основными барьерами являются отсутствие у них средств на инновации и ограниченный рынок сбыта из-за высокой степени вертикальной интеграции крупных компаний и высоких барьеров для входа. При этом сложившиеся на российском рынке условия — например, текущая система ценообразования гособоронзаказа и ограниченная конкуренция со стороны иностранных компаний — не создают необходимых стимулов для развития инноваций в крупных компаниях.

Наряду с этим у государства отсутствуют стратегический подход к отраслевым стандартам и последовательная политика финансовой поддержки инноваций, что также негативно отражается на инновационной активности.

Для решения проблем, в первую очередь, необходимо создание долгосрочной мотивации для руководства крупных компаний, условий для инновационного развития поставщиков и регуляторных стимулов.

Для этого необходимо: в целях создания механизмов долгосрочной мотивации у руководителей госкомпаний: внедрить опционные программы для руководителей высшего и среднего звена, разработать механизмы долгосрочной мотивации членов советов директоров; внедрить мотивацию от прибыли корпоративных венчурных фондов для высшего руководства.